基督徒是唱詩的族類。

詩歌,是基督徒經歷基督的精華。

近日來在一些不同的聚會中,以詩歌賞析為專題,分享了詩歌本裏許多詩人與詩歌的故事。

不妨找時間將這些講述一一轉化成文字。

要花一點工夫,就從現在開始吧。

http://bookendsanddaisies.tumblr.com/post/31813245638

一

在廣受基督徒喜愛的詩歌中,有不少是以信心為題的。在這個詩歌賞析系列中,我們要選幾首詩歌,以「信心與眼見」為題,來看看詩歌背後,詩人們生命經歷的故事。

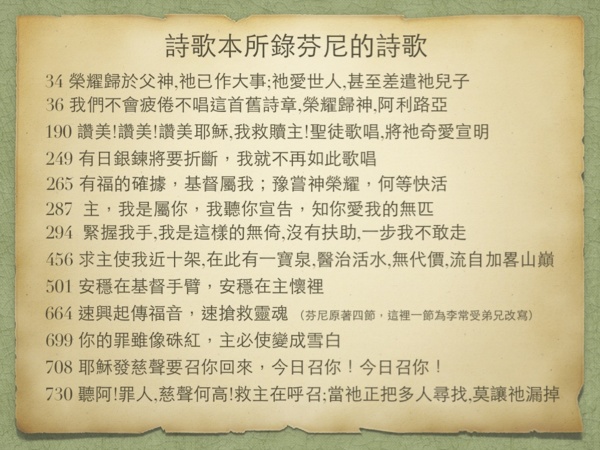

我們要從第249首談起。

有日銀鍊將要折斷,我就不再如此歌唱;

但我醒來何等喜歡,竟然得以面見我王。

〈副歌〉

我要看見祂面對面,我要述說救我恩典;

我要看見祂面對面,我要述說救我恩典。

這是第一節和副歌。原詩共有四節。這首詩歌詞曲優美雅緻,詩人對那日親眼見主的渴慕之情,彌漫在字裡行間,唱起來令人倍感主的寶貝可貴,深願那日早早來到。

在幾次聚會中提起這首詩歌時,我發現會唱的人並不多。它的確不像一些家喻戶曉的詩作,如約翰牛頓的「奇異恩典」、以撒華茲的「我每靜念那十字架」、或是查理衛斯理的「聽阿天使讚高聲,頌揚救主今誕生」那般廣為人知,但我們若知道作者生平的故事,就會對這首詩歌有深刻的感動。

在我們深入賞析這首詩歌之前,先來看看它的作者。

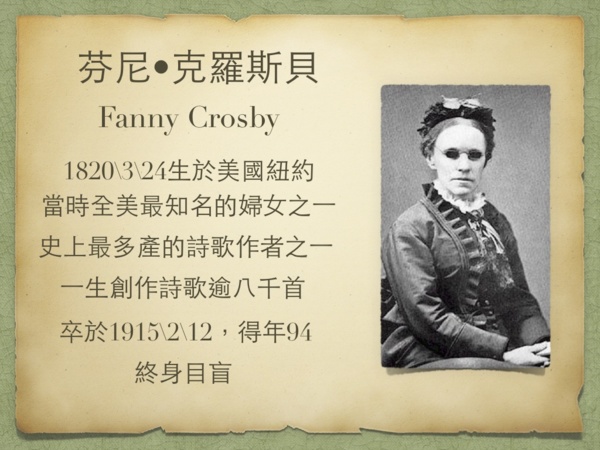

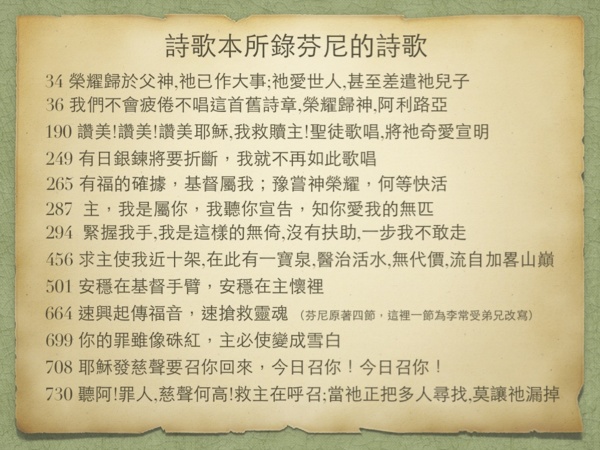

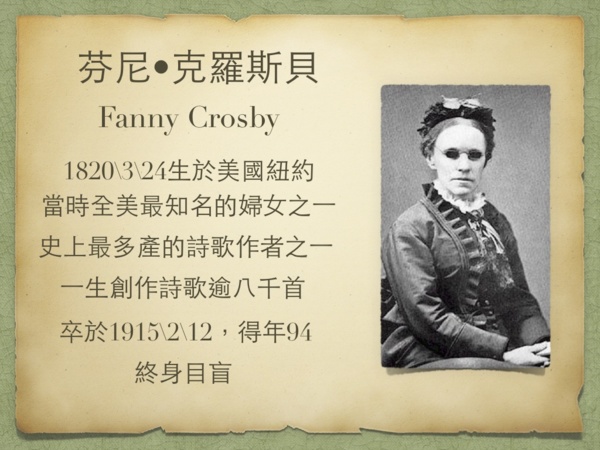

它的作者,是十九世紀鼎鼎有名的美國女詩人芬尼•克羅斯貝,Fanny Crosby。

芬尼1820年3月24日生於美國紐約,是當時全美最知名的婦女之一。她也是史上最多產的詩歌作者之一,一生總共創作了八千多首詩歌。這意思是說,即使你真有異稟天賦,能夠每天創作一首新詩,也得連續不間斷的創作二十二年,才能達到這個成就。當然,芬尼有個平常人所沒有的優勢,那就是她活得很久,一生享壽九十四歲,有足夠的時間寫作。但是,她也有一個平常人所沒有的障礙,那就是她的視力,她是個盲人,終生目盲。

關於芬尼的眼睛,一般的說法是,她出生才幾週時就罹患了眼疾,因為醫生用藥不當致使她失明。也有人說,可能她在那件不幸的意外之前,就已經是天生的盲人了。無論如何,她一生之中,什麼都沒有看見過。

但是,這麼一位看不見彩色世界的小女孩,卻是一個詩人。

這麼一個終生被黑暗籠罩的小女孩,卻用她的一生歌頌造物之神一切的布署!

芬尼生長在敬神愛主的家中,她從小就開始寫詩。

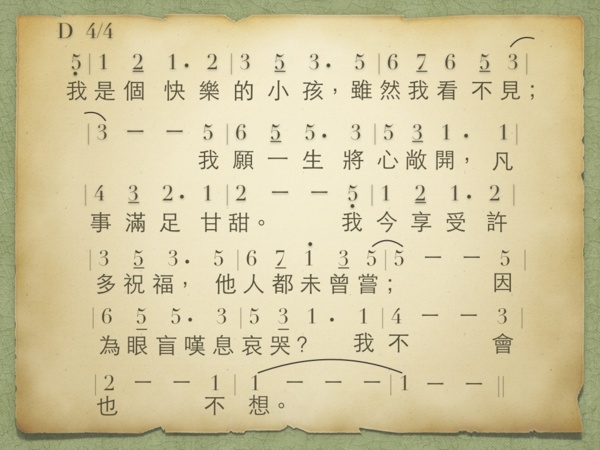

有一次我在一份有關教會歷史的講義中,讀到芬尼所寫的第一首詩歌。寫這首詩歌時,芬尼才八歲。

Oh! What a happy child I am,

Although I cannot see.

I am resolved that in this world

Contented I will be!

How many blessings I enjoy,

That other people don't!

So weep or sigh because I'm blind,

I cannot - and I won't.

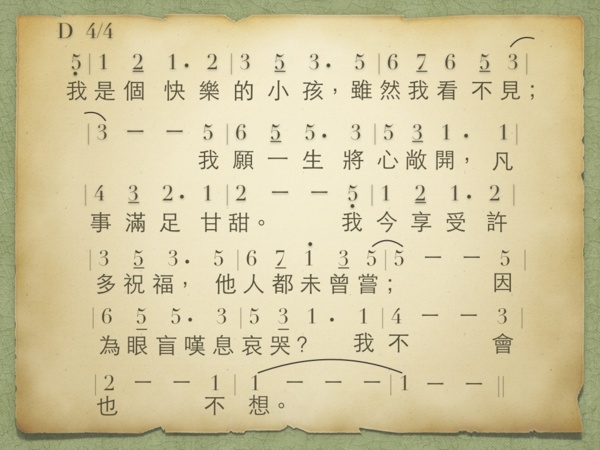

我如獲至寶,趕緊將它譯成中文,這首詩就叫它「我是個快樂的小孩」吧!

我是個快樂的小孩,

雖然我看不見;

我願一生將心敞開,

凡事滿足甘甜。

我今享受許多祝福,

他人都未曾嘗;

因為眼盲嘆息哀哭?

我不會,也不想。

你的心弦豈能不被她觸動?

我給它配上一首新詩曲調,中英文都能唱,我們不妨就來唱唱看。同著這位眼睛看不見的快樂的小孩,一起喜樂豪邁的唱她的讚美詩!

二

芬尼八歲時所寫的這首「我是個快樂的小孩」,事實上就為她將來滿足又蒙福的一生定了調。

她看不見,卻一生滿足又甘甜。

她看不見,卻一直在寫詩讚美。

她看不見,卻不斷給人鼓勵和祝福。

她看不見,卻渴望那日面見她的主。

前面說到芬尼從小生長在敬神愛主的家庭裏,這話的確沒錯。然而,事實上,芬尼的父親在她八個月大時就過世了。芬尼是由母親和外婆帶大的。母親和外婆以更正教規矩教養她,並且幫助她背誦聖經。

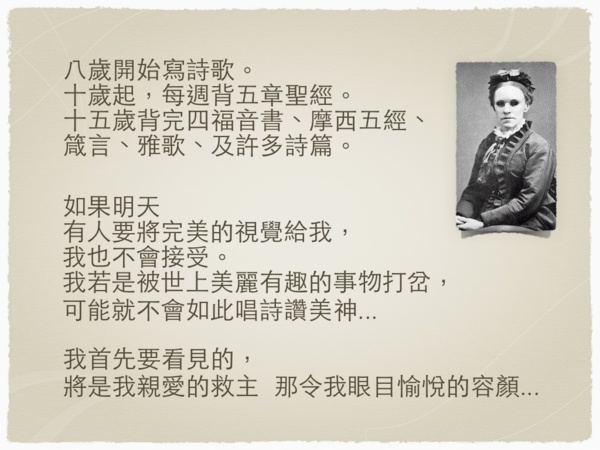

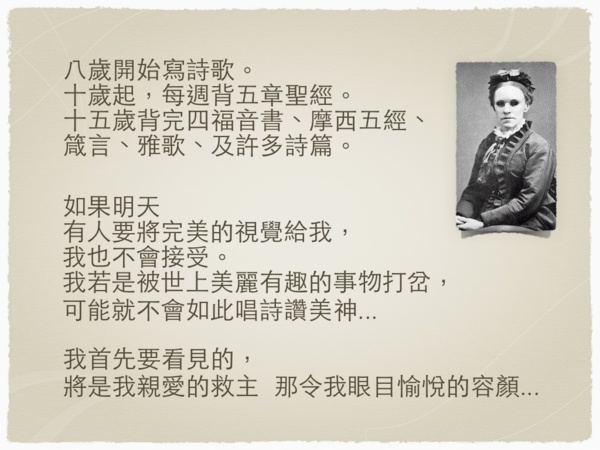

芬尼自幼就有過人的記憶力。她十歲起,每週背五章聖經。十五歲時已背完四福音書、摩西五經、箴言、雅歌、及許多詩篇。

當人問起眼盲對她的影響時,她說:「若不是這個與生倶來的苦難,我就不會得到這麼多的教育,產生這麼大的影響,更不會有這麼好的記憶。」

她又說:「如果明天有人要將完美的視覺給我,我也不會接受。我若是被世上美麗有趣的事物打岔,可能就不會如此唱詩讚美神。」

她還說:「當我到了天上,我所首先看見的,將是我親愛的救主那令我眼目愉悅的容顏。」

這就是芬尼一生的情境。她欣然接受神所量給她的所有境遇,卻一生渴望在萬物復興的那日,當她在復活中恢復她的視力時,首先映入她眼簾的,就是親愛救主耶穌基督的榮顏。

有了這樣的認識,我們就可以回來看第249首詩歌全曲:

1

有日銀鍊將要折斷,我就不再如此歌唱;

但我醒來何等喜歡,竟然得以面見我王。

2

有日地上帳棚傾覆,我也不知何日何載;

但我確知有個去處,使我能以與主同在。

3

或者有日救主再臨,那時工作即將完畢;

得主稱許『忠心僕人』我要進入祂的安息。

4

有日,所以我要準備,把燈剔亮,儆醒守待;

那日我得與主相會,永遠享受祂的同在。

〈副歌〉

我要看見祂面對面,我要述說救我恩典;

我要看見祂面對面,我要述說救我恩典。

.

芬尼在這首詩的開頭,採用了舊約聖經傳道書中的典故。

「不要等到銀鍊折斷,金罐破裂,瓶子在泉旁破碎,水輪在井口破爛,」(傳道書12:6)

傳道書是所羅門王所寫的詩集,在這一段經文中,詩人是以詩意的寫法來描繪人的軀體終將朽壞。其中銀鍊指的是人的脊椎、金罐指頭顱、 瓶子指胸肺、水輪則是指心臟。

有一天,我們的身軀都要毀壞。芬尼說,到了那一日,她也無法再快樂地歌唱了。這是所有世人無奈的定命,悲哀的結局。

但是芬尼沒有讓憂傷的情緒再有任何擴散。她筆鋒一轉,馬上從這個賤體腐朽的命定,轉到無窮喜樂的盼望:

但我醒來何等喜歡,竟然得以面見我王。

然後再用副歌加強:

我要看見祂面對面,我要述說救我恩典;

我要看見祂面對面,我要述說救我恩典。

唱到這裡,好像與主會面的時刻,就在眼前要實現了。真是好詩!

讓這老舊的身軀去毀壞吧!

讓這個陳腐的世界去朽壞吧!

為此我還要歡唱,因為有基督在我們裡面,作榮耀的盼望!

因為那日,我終於要面見我王!

第一節的銀鍊折斷與第二節的帳棚傾覆是同一件事。

第三節則是另一種情況。若是主再臨時我們還活著,那麼祂就要照著我們忠心的情形施行賞罰。若我們得祂稱許「忠心僕人」,我們就要與祂一同進入安息。

第四節說,所以我們要準備,主來時我們或生或死:銀鍊或已折斷,帳棚或已傾覆,或者我們還在忠心事主,無論如何我總是渴慕見祂的容顏,羨慕祂甜美的同在!

是的,我渴慕要看見祂面對面,我永遠要述說救我恩典!

三

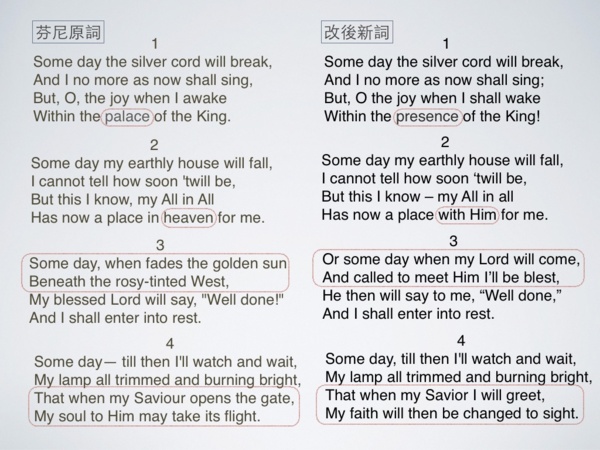

前文提到,249首並不是芬尼克羅斯貝較廣為人知的詩作,但是它的詩意卻最足以描述芬尼一生在信心中享主恩典,並渴望在永世裏見主榮面的情境。我對照了英文詩歌本,發現它的第四節與中文略有不同。

中文第四節是:

有日,所以我要準備,把燈剔亮,儆醒守待;

那日我得與主相會,永遠享受祂的同在。

英文則作:

Some day, till then I’ll watch and wait,

My lamp all trimmed and burning bright,

That when my Savior I will greet,

My faith will then be changed to sight.

英文最後一句"My faith will then be changed to sight."真是絕妙好詞!它一面含示芬尼眼盲心不盲的一生,一面更點出她對此生終極盼望的確信。相形之下,中文的「 永遠享受祂的同在。」就顯得太過平常。若是改為「信成眼見,主永同在」是否會好一點?

有趣的是,後來我讀到芬尼的英文原作,發現它與我們英文詩歌本的歌詞不盡相同,最讓我驚訝的是,上文所提,最足以描繪芬尼一生情境的那最後一句,竟然不是芬尼的原詞。

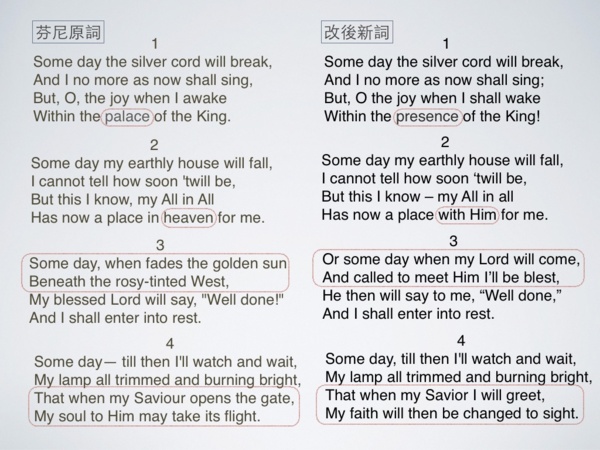

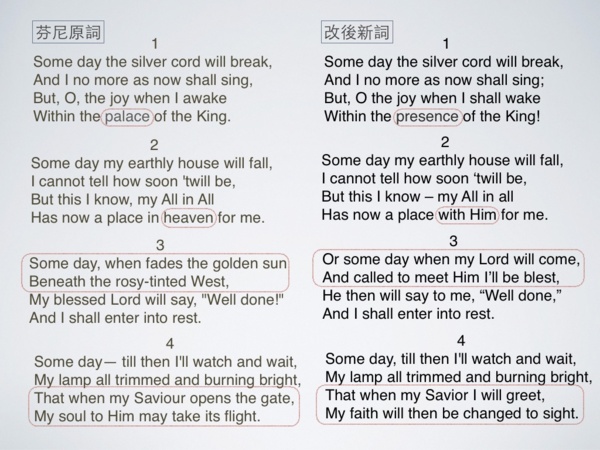

現將兩個版本同列於下:

新詞中的第一、二節,將芬尼原詞「王的宮殿」(palace) 與「天堂」(heaven),修改為「王的同在」(presence)與「同祂」(with Him)。

王比殿更為尊貴,天無主也是乏味。新詞的確更勝一籌。

第三節改了不少。芬尼的原詞一開頭是頗有詩意的寫景寓意:

Some day, when fades the golden sun

Beneath the rosy-tinted West,

新詞則是採用馬太福音二十五章的內容:

Or some day when my Lord will come,

And called to meet Him I’ll be blest,

新詞捨棄寫情寫景,直接引用經文,一面加強了真理的完整;一面也是就著芬尼自己在第四節開頭的思路,在此與其前後呼應。

平心而論,就著詩意來說,芬尼原詞的確是較為瑰麗抒情;但是,新詞卻更有內涵,也更貼切於芬尼一生信靠主、事奉主的寫照。新詞的修改,是出自對芬尼有所認識者之手筆,這樣的修改應是對芬尼的一種尊重與賞識。

令我希奇的是,一生沒有見過山水景物的芬尼,在她原詩中竟然能那麼自然的使用色彩來寫作:"golden sun, rosy-tinted west," 信手拈來毫不矯情,真是奇特。

第四節改得也多。芬尼原詩的結尾,仍是一種詩意的發表。「當我救主打開天門,我魂就要如飛而去。」美則美矣,卻與真理不甚符合,因此也就顯得失之於輕了。當主來時,祂不是打開久閉的天門讓我們進天堂,祂乃是來呼召儆醒等候者上去與祂相會。祂一面來,我們一面去;祂一直來,我們一直去,在這來去之間我們就一直享受祂的同在,直到那日我們與祂完全相會,一切奧祕都要解開,所信之事都成眼見!

That when my Savior I will greet,

My faith will then be changed to sight.

信哉斯言。改得真好!

延伸閱讀: